你會如何衡量一間公司的表現?

過去可能從關注EPS、KPI等量化指數出發。

但隨著全球化、牽一髮而動全身的世代持續攻城掠地,無論是氣候變遷、糧食危機、政治貪腐等議題漸漸打破國家界線、更加盤根錯節。如2019年澳洲森林大火,遠在一萬多公里外的智利也深受有毒物質危害;近年大爆發的COVID-19,對於全球的影響更是無人能倖免。

鑑於以上種種,投資人不再將財務報表視為評判的唯一指標,永續發展成為企業經營的主要意識,更是團隊借此表達價值主張的好方法。

一、CSR時代背景

企業社會責任(Corporate Social Responsibility , CSR)強調企業經營不只關注公司「是否賺錢」,同時也須顧及社會及環境等等面向。

這樣的觀念最早起源於二十世紀工業發展極盛時期,人們在工商業發展至一定成熟度後,開始進行人本反思,主要針對如人口大爆炸、汙染問題、貧富不均問題、氣候變遷、能源危機、公共衛生、職業安全等等方面進行探討。

二十一世紀到來,資本主義過度發展,資本家所追求的「金錢至上」觀念,使企業的身軀越長越龐大,跨國企業擁有的資源更是能直接壟斷市場、商法政一把抓。近三十年來,各大經濟危機頻頻爆發、環境天災乃至病毒公衛風波更是三年一小爆、五年一大爆。

因此,關懷環境與社會永續的CSR,重新受到定義與重視,企業所關注的目標應不只是讓公司成長、替股東謀取更多利益;更為重要的,是必須兼顧起相關利害關係人(stakeholders)的權益。所謂利害關係人包括所有與企業運轉相關的人,如員工、消費者、社區、供應商、自然環境等等。

二、ESG順勢而起

CSR領域博大精深,順勢造成ESG ( Environment、Social、Government )投資原則成為重要指標,不僅全球法人機構管理資產超過一半以上採用ESG原則,台灣ESG資金規模更是攀上亞洲第二(日本第一)。

ESG分為三大面向,環境、社會、公司治理。

- 在「環境」方面,為三者中最容易數據化的標準,舉凡節能減碳中的省水省電、環保教育、綠色消費中的減塑省紙等等。

- 而「社會」方面,關注的利害關係人範圍則擴大,如員工治理、福利、照護,或是近年也相當熱門的主題「地方創生」,綠色採購行為等等,都列入社會評判的標準之一。

- 在「公司治理」中,則十分重視企業誠信經營,應該要透過公正透明的方式治理公司,並保障股東權益,保持穩定獲利。董事成員多元化、獨立董事席次過半、董事會薪酬與永續績效做連結等等,也都是企業在管理構面重要的指標之一。

三、重要指標 — 道瓊永續指數 (DJSI)

成立於1999年,由美國道瓊公司( Dow Jones Index)、歐洲STOXX公司、瑞士蘇黎士永續資產管理公司(Sustainable Asset Management, SAM) 共同推出。主要分析各大知名企業在社會、經濟與環境中永續發展的表現,除了是全球第一個進行追蹤企業的社會責任指數,更成為現今國際間最有公信力的評比指標之一。

DJSI評比過程

- 2月至5月 企業問卷回覆(可自由參加)

問卷內容必須透過公司跨部門(如董事會、財務、採購、人資、環安、行銷等等)共同參與,題目內容須敘述公司各項政策、作為、目標及成效。

- 7月至8月 進行評比

進行績效比較、風險調查等等

- 9月 新成分股公布

四、SDGs成為世界共通語言

先將視野放回2000年,聯合國曾在千禧年中提出8大國際發展目標,也就是俗稱的千年發展目標(Millennium Development Goals),當時總共有189個聯合國成員國及23個國際組織共同承諾要在2015年前實踐,目標如下。

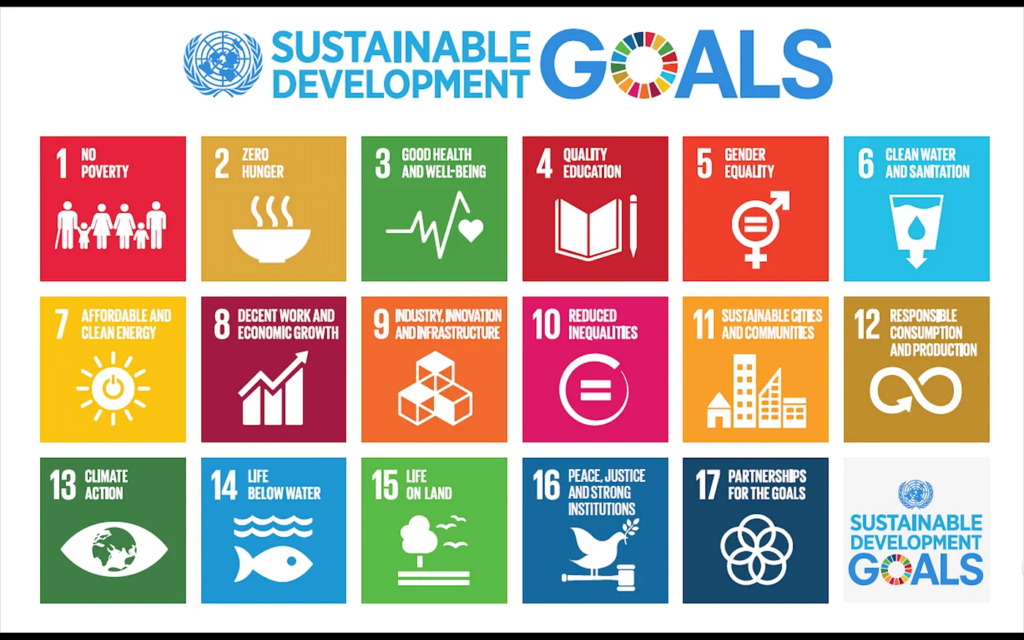

到了2015年,全世界均受到無論是自然天災或是社會政經影響,更將注意力放在永續發展面向上。因此,聯合國針對全球公民所面臨的緊迫危機,提出了17項永續發展目標(Sustainable Development Goals,SDGs),世界各國承諾將在2030年前,做為推動永續的方針。台灣雖然不是聯合國成員,卻是世界重要高科技工業大國,在全球化的循環之下,國內許多企業已經將CSR和SDGs作為企業發展的主要遵循核心。

17項永續發展目標如下:

五、台灣永續發展趨勢

2014年金管會強制規定,國內上市(櫃)食品、金融、化工等公司實收資本額超過新台幣100億元以上的公司,都必需製作企業社會責任報告書(ESG報告書)。2017年擴大範圍,只要是50億以上的公司也納入;近期更準備將標準上調至超過20億元的公司,也將列入規範對象。從不斷擴大規範企業的舉動中就可以發現,大環境追求永續發展的決心越來越強烈,CSR成為公司未來發展必要面對的議題。

很多時候聽到企業永續或是CSR,容易直白地以為只要公司捐錢,就可以符合。但永續不等於「公益、做善事、捐錢」,CSR必須兼顧企業獲利,涵蓋企業未來和永續發展的策略。企業舉辦淨灘、路跑,早已經無法搔到社會永續的真正癢處。分析多家CSR領頭羊企業所進行的實例後﹐可以簡易歸納出兩大走向。

一為企業借自身專業,貢獻社會;二則是企業領導人回歸故里,回應在地需求。

以聯發科技為例,聯發科的CSR方向即是以自身科技專業,推動科普教育,希望可以弭平城鄉之間的知識落差。如「智在家鄉」、「大潮南扎根計畫」都是致力於推廣中小學科普教育或是大學研究所科展贊助等,鼓勵利用科技和創意思維改善環境。另外,董事長蔡明介為屏東南州人,對於故鄉有一股魂牽夢縈的情懷。屏東南州多是以務農為主,因此,蔡明介推動「神農計畫」,從小培養學童對於基本農務運作的概念,希望能打破城鄉差距的劣勢。

以SDGs細項作為CSR發展目標,無疑會是往後企業或是全球人民共同努力的方向。比如世界大廠蘋果已經在今年宣布,蘋果供應鏈中的所有廠房在2030年會達成碳中和。綠色永續儼然成為下一個企業生存的修羅場,適者生存,如果供應商無法達成目標,便只能黯然退場。

但我認為在響應SDGs時,不是全部致力(淺層)就好,反而專精(深刻實踐)更為重要,企業了解自己的核心產品與服務,回應到哪些不可被撼動的價值,才是長久經營的良方。